福建物构所基于近红外稀土纳米晶/量子点双激发解码策略实现精准探温

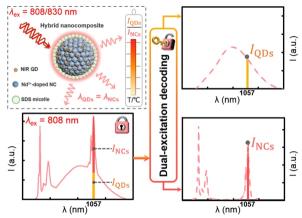

中国科学院福建物质结构研究所研究员陈学元团队首次提出了利用基于稀土纳米晶/量子点复合物探针的双激发解码策略来实现生物组织内精准温度探测(图1)。首先,利用核壳结构NaLuF4: Nd3+, Gd3+@NaGdF4稀土纳米晶和PbS@CdS@ZnS量子点在两亲分子形成的胶束中进行自组装来构建稀土纳米晶/量子点复合物微球,并将在808nm激光激发下,波长均位于1057nm处的两个分别来自于纳米晶中Nd3+离子及量子点的发射的强度之比定义为温敏参数。随后,该团队利用Nd3+离子与量子点不同的光吸收特性,选用与808nm激光波长相近且共路的另一束830nm激光来单独激发出复合物中量子点的发光,最终通过此种双激发策略将1057nm处重叠的发射信号进行分离,并计算其发射强度比值作为温敏参数。

该团队从实验上验证了双激发解码策略相较于传统近红外荧光比率型温度探测模式在生物组织内温度探测的准确度方面的优越性(图2)。例如,当组织探测深度为~1.1 mm 时,若采用传统的近红外荧光比率型温度探测模式,即采用稀土纳米晶/量子点复合物中位于863nm处的Nd3+离子荧光发射和1025nm处的量子点荧光发射的强度之比作为温敏参数,则所产生的测量偏差为~43°C。在同一实验条件下,若采用双激发解码策略进行温度探测,所测温度与实际温度偏差仅为~2.3°C。该研究工作突破了传统的近红外荧光比率型温度探测模式在生物组织内部温度探测中存在测量偏差这一瓶颈问题,为实现组织内温度精准探测提供了新思路,对于其他类型的比率型荧光生物检测具有方法论意义。相关成果以全文形式发表于《先进科学》上。该论文的第一作者是福建物构所博士研究生余少桦和副研究员徐金,通讯作者为副研究员涂大涛和陈学元。研究得到中科院战略性先导科技专项、国家重点研发专项等项目支持。

此前,陈学元团队在近红外纳米荧光材料的电子结构、光学性能和生物应用研究方面取得了一系列进展。例如,揭示了Nd3+在LiLuF4纳米晶中的局域电子能级结构并实现高灵敏温度探测;发展了一种近红外双激发比率型上转换荧光策略实现细胞内生物分子的精准检测;开发出CuInSe2基新型高效近红外二区发光量子点生物探针,并将其应用于循环肿瘤细胞检测和肿瘤靶向实时成像。

图1、基于稀土纳米晶/量子点复合材料的双激发解码策略实现精准温度探测的示意图

图2、a) 生物组织内温度探测的体外模拟实验光路图;b) 稀土纳米晶/量子点复合物探针的温敏特性;c) 复合物探针在不同厚度组织下的发射谱;d) 双激发解码策略的温敏参数和传统近红外荧光比率型温度探测模式的温敏参数随组织厚度的变化情况;e) 当组织厚度为~1.1 mm时,利用传统近红外荧光比率型温度探测模式所产生的温度偏差达~43°C。

(来源:福建物质结构研究所)